Universitätsbibliothek Graz, Ms. 0056/2

Pergament, Papier, 351 Bl., 430 x 300 mm, Ende 12. Jh., Benediktinerstift St. Lambrecht

Handschrift

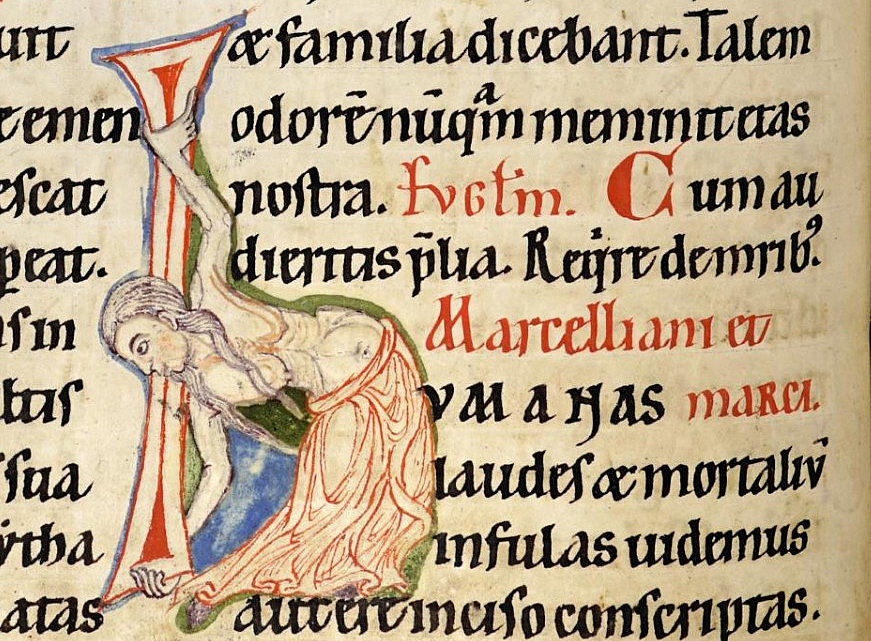

Zur Beschreibung der zweibändigen Lectiones breviarii Benedictini siehe bereits „Objekt des Monats April 2025“ (UB Graz, Ms. 56/1: Pars hiemalis). Im Vergleich zum Winterteil enthält der Sommerteil (Ms. 56/2: Pars aestivalis) dieses Benediktinerbreviers deutlich weniger Bildschmuck; auffallend sind dabei die Rücknahme der belebten figuralen Initialen zugunsten von Rankenwerk-Initialen sowie die Reduktion der Illustrationen zum Ende des Codex hin. Es finden sich in der Handschrift lediglich zwei Bildbeispiele, die im Kontext der Nacktheitsthematik stehen: die Darstellung eines komplett enthüllten Mannes (fol. 33v: L-Sitzer) sowie die kolorierte Federzeichnung einer halbnackten Frau (fol. 69v: h-Initiale). Im Nachfolgenden soll die Darstellung der entblößten Frau im Zentrum stehen.

Kommentar

Das weite Spektrum der verschiedenen semantischen Aufladungen von Nacktheit kann hier nur grob umrissen werden. In der christlich-abendländischen Kultur beginnt die Geschichte der Körperscham mit dem alttestamentlichen Bericht über die Vertreibung aus dem Paradies. Im negativen Sinn steht Nacktheit in diesem Zusammenhang entsprechend für Schamlosigkeit, Unzivilisiertheit oder sexuelle Verfügbarkeit, und so mag es nicht verwundern, wenn sich etwa schon das germanische Recht die Nacktheit zum Instrument der – im eigentlichen Wortsinn – peinlichen Strafe und Demütigung macht: So wurden bekanntermaßen u.a. etwa Ehebrecher und Ehebrecherinnen dadurch öffentlich gestraft, dass man sie nackt durch die Stadt trieb. Nacktheit und Entblößung können aber auch für Bedürftigkeit, Armut oder Verzweiflung stehen, wenn sich etwa Trauernde – hiervon zeugen zahlreiche literarische Darstellungen – die Kleider zerreißen bzw. klagend vom Leib zerren oder wenn Bedürftige ihre Nacktheit quasi als Bettelausweis zu nutzen versuchen. Im religiösen Kontext findet sich (partielle) Nacktheit insbesondere im Rahmen der Buße, wenn die Bittsteller und Bittstellerinnen entblößt (oder zumindest barfüßig) um Vergebung ihrer Sünden heischen. Nacktheit kann aber auch im positiven Sinn u.a. auf die sündenlose Unschuld (etwa des Neugeborenen) oder auf die irdische Menschlichkeit verweisen. Letztere kulminiert zweifelsfrei im Bild des gekreuzigten Christus, dessen Nacktheit an die Menschwerdung Gottes gemahnt. Dass Nacktheit nicht zuletzt auch als Zeichen der Demut gegenüber Gott interpretiert werden kann, weiß man spätestens seit dem Einzug des alttestamentlichen Königs David nach Jerusalem: Lediglich mit dem Priesterschurz der Leviten bekleidet tanzt David vor der Bundeslade; er erklärt sein unkönigliches Gebaren als Zeichen der Erniedrigung vor und Demut gegenüber Gott. Die ambivalente Bedeutung von Nacktheit als Demut (gegenüber Gott) und Demütigung (als Strafe) machen sich insbesondere die Märtyrerlegenden immer wieder zunutze. Die Darstellung etwa des entblößten, von Pfeilen durchbohrten Leibs des heiligen Sebastian gehört in diesem Zusammenhang ebenso zum konventionellen Bildrepertoire der abendländischen Ikonographie wie das Martyrium der barbusigen heiligen Anastasia von Sirmium auf dem Scheiterhaufen. Das Heilige gibt dem Nackten Würde und enthebt es von allen Bemühungen körperlicher Demütigung.

Auf dem Folio 69v der Ms. 56/2 findet sich eine historisierte Initiale h: Man sieht eine weibliche Figur, deren entblößter Oberkörper rückwärts nach hinten gebeugt ist. In ihren ausgestreckten Armen trägt die Figur den senkrechten Schaft der Minuskel h, der gebeugte Körper bildet den Bauchschwung des Buchstabens. Der Unterkörper der Figur ist durch ein faltenreiches Tuch verhüllt, sie hat gelöstes graues Haar, die hängenden Brüste sowie der eingefallene, faltige Bauch vermitteln, dass es sich bei der Figur um eine alte Frau handelt. Die h-Initiale und das Initium (humanas laudes et mortalium infulas videmus aut ere inciso conscriptas) leiten in der Ms. 56/2 die Lectio zu den Heiligen Marcellianus und Marcus ein. Vor dem Hintergrund der Legende dieser Zwillingsbrüder (die so freilich gar nicht in der Lectio erzählt wird) ist davon auszugehen, dass die weibliche Figur der Initiale die Mutter der beiden Heiligen darstellen soll. So heißt es etwa in der Legenda aurea, dass die Mutter, als Marcellianus und Marcus aufgrund ihres Christenglaubens enthauptet werden sollten, völlig verzweifelt gewesen sei: „Die Mutter stand mit gelöstem Haar und zerrissenen Kleidern und wies ihnen ihre Brüste und rief: ‚O ihr lieben Kinder mein, wie bringet ihr mich in unsäglich Leid und bittern Schmerz!‘“ (LA, S. 99). Die Nacktheit der Figur, deren seitlich ausgestreckte Arme nicht zuletzt auch den gekreuzigten Christus assoziieren, steht hier also keineswegs für Laszivität, Schamlosigkeit oder gar Obszönität, sondern für eine Trauer und Verzweiflung, die von aller Körperscham enthoben ist. Dass hier zudem ein alternder nackter Körper ins Bild gesetzt ist, lässt sich darüber hinaus als Verweis auf die Vergänglichkeit alles Körperlichen lesen.

Literatur in Auswahl

- Markus Hofer: Das Heilige und das Nackte. Eine Kulturgeschichte. Innsbruck 2022.

- Robert Jütte: Der anstößige Körper. Anmerkungen zu einer Semiotik der Nacktheit. In: Gepeinigt, begehrt, vergessen. Symbolik und Sozialbezug des Körpers im späten Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Hrsg. von K. Schreiner u. N. Schnitzler, München 1992, S. 109–129.

- Die Legenda aurea des Jacobus de Veragine. Aus dem Lateinischen übersetzt von Richard Benz, 13., neugesetzte Auflage, Gütersloh 1999.

- Digitalisat der Handschrift: link

Nach Vorarbeiten von Thomas Schrempf bearbeitet von J.Z., Projektarbeit im Rahmen des Seminars „EX Historische Medien (Mittelalterliche Handschriften)“, Institut für Germanistik (Germanistische Mediävistik, Univ.-Prof. Dr. Julia Zimmermann)